当代岭南艺术能否走出岭南

王金坪

外界容易把广东的所有水墨艺术自动归为岭南画派,甚至把与岭南画派对立的国画研究会的成员也列入其中。然而,这是种误解,把以艺术主张、师承和风格为要素的画派简单理解成了地域概念。其实,随着岭南地区艺术风格的多元化发展,当代的岭南地区的艺术家已经不再以画派划分,取而代之的是当代岭南的概念,只要是该地区的优秀水墨艺术家均可归入其中。虽然岭南画派与当代岭南区别甚大,但是二者面临共同的宿命,那就是打破地域性。毕竟,艺术来源于生活,岭南属于亚热带气候,花草树木繁茂,色彩斑斓浓艳,而人文特点是开放、务实,所以岭南风物滋养下的艺术家创作难以脱开当地的审美,作品自然带有清新、明快、鲜艳的色彩,雅俗共赏。虽然不少画家讳谈地域风格,但地域风格本无高低之分,因为每个地域的艺术家都难逃此“劫”,若真要找出其“弊病”,那就是地域文化的差异会限制其传播速度及影响力,而要打破“地域壁垒”,关键在于提高艺术本身的感染力、学术价值,通过广泛的交流,逐渐获得认可。岭南画派为何难逃地域性宿命?

岭南画派的创始人之高剑父度反对把画派命名为“岭南”,因为容易被当作地方画派,他也从没有停止过要把画派影响推至全国主流画派的努力,并曾于抗日战争前在上海和南京积极办师生展,推广自己的艺术。此外,高剑父有枚“存艺中原”的印章也可证明其抱负。当年有不少艺术家赞赏过高剑父摒弃陈腐风格和题材的勇气,比如徐悲鸿、倪贻德、傅抱石等,尤其徐悲鸿把他称作“中国艺术复兴的先驱者”。而且,岭南画派也曾与京派、海派三足鼎立,成为三大主流画派之。但是,在战火纷飞的年代,岭南画派的影响仍然主要在广东。新中国成立后,除了广东外,岭南画派当时的影响主要是在香港、海南、广西等中国南部地区,大概也是因为地域相近,交流便利,审美相似。

姜寿田在《当代国画地域流派风格史》中写道:“岭南画派从来没有获得超越地域性的发展,而只限于内部和地域性传承,比之京派、海派、浙派的习焉者众,追随者云集景从,岭南派的地域性画风局限便暴露无遗。”

作为一个对中国艺术痴迷的国外藏家和美术史家,苏立文也曾在《20世纪中国艺术与艺术家》中论述过岭南画派的地域性和号召力有限的问题。一方面是因为高剑父学习了日本画的技法,受当时中国的反日情绪影响,另一方面,受国内保守的文人画传统画派的反对,被视作对中国画纯洁性的威胁。到了1920年代,渴望西方艺术的画家们要的是来自巴黎的纯正的西方艺术,而不是转道东京的经过稀释的版本。

有些国内的评论者也持有类似的观点,认为岭南画派在对传统绘画的把握、开掘上比不上海派、京派、浙派,而在对西画的认识与把握上也比不上徐悲鸿为代表的写实主义流派,追随者较少。

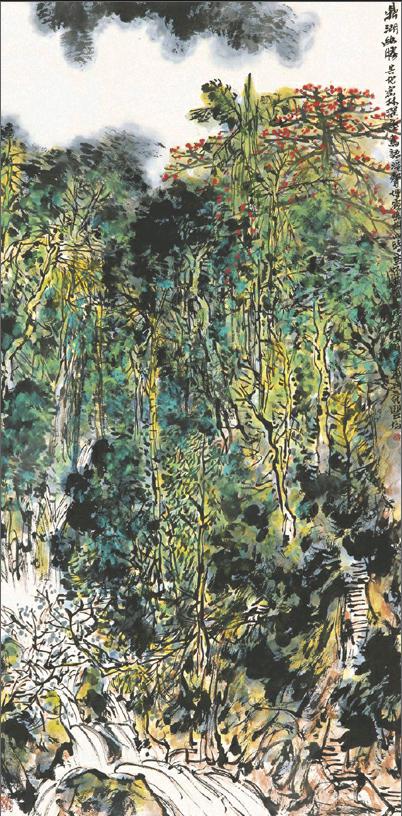

虽然岭南画派存在此种诟病,但是当年二高在广州通过办学培养了一批弟子,比较著名的是关山月、黎雄才、赵少昂、杨善深。关山月和黎雄才后来在广州美术学院任教,成为新中国广东画坛的领军人物,他们的创作受政治影响,为大众服务,反映生活和新的社会面貌、时代精神,至今仍是岭南画派的代表性艺术家。而赵少昂、杨善深定居香港,影响力主要在港澳台和海外。

经历了第二代艺术家带来的鼎盛时期,到上世纪70年代末,岭南画派的光芒开始暗淡。黄瀚曾在2003年发表于《羊城晚报》的文章中提到:“1970年代后期开始,某些艺术家以岭南画派为招牌,技法上因循守旧,观念上陈旧不堪,导致岭南画坛腐朽沉闷。”85新潮以后,岭南派日渐式微,没有形成京派、浙派那样强大的画家阵容。而大量所谓的岭南画派的“门人”、“弟子”不思进取,依样画葫芦,影响了岭南画派的声誉。

90年代,后岭南的概念被提出,质疑岭南画派在当时的有效性,进行多元化水墨探索,求新求变。虽然当时很多批评家对此持肯定态度,但是也有专家认为,后岭南画派与岭南画派样,并没有走出地域局限。同时,陆续有多位外地艺术家因为工作关系落户广州,有些海归艺术家任教于高等院校,这些外来艺术家的加盟为岭南地区艺术输送了新鲜血液,打破了岭南画派“门人”一统画坛的格局。后岭南画派的概念持续了十几年,到2003年,《羊城晚报》发表篇文章《岭南画派该画句号了吗?》,岭南画派在当代的画派意义备受质疑,而后岭南能否成为画派也存在争议。时至今日,岭南当地的水墨艺术界采用的已是当代岭南的概念,“岭南”变成了单纯的地域,艺术风格更加多元化。

岭南画派市场低迷源于地域的局限?

西沐主笔的《中国画派市场格局的分析研究报告》中显示,从2008年起,各画派的拍卖市场规模不断拉大距离,京津、海上、浙江画派遥遥领先,金陵、长安、岭南画派处于弱势,在2010年,岭南画派的拍卖市场占有率仅为京津画派的1/12浙江画派的1/11,海上画派的1/10,岭南画派的市场交易总额占有率仅为京津画派的1/15,浙江画派的1/12,海上画派的1/11。

在这些数据中可见岭南画派市场之低迷,有行家和专家认为其原因是地域性限制。岭南画派是广东拍卖行的主打拍品,但是在北京、上海这些拍卖市场最集中的地区上拍却不多。艺术品不同于一般商品,往往是在家乡价格更高,影响较大。作为收藏,一方面本地地域性的题材、风格更满足审美偏好,另一方面,购买本地人尽皆知的艺术家的作品所带来的炫耀价值远大于本地人不熟悉的外地画家。作为投资,本地的作品在本地交易量较大,当地人较了解,鉴定容易,所以投资风险较小,同时,交割能力强,变现容易,交易费用也较低。

2012年左右,岭南画派的市场开始热起来,表现强劲的是第二代的关山月、黎雄才,比之稍弱一些的是杨善深、赵少昂,而二高一陈的作品可遇不可求,总体成交额远不及关、黎。对于第二代岭南艺术家来说,市场好的主要原因是生逢其时,市场兴起时还在世,知名度高,作品存世量大,鉴定也容易,所以追捧的人多。而岭南画派市场的热度也传递给了当代岭南名家的市场,2013年,大部分当代岭南名家的价格有大幅度的提高,其中的佼佼者是杨之光、林墉、陈永锵、方楚雄、许钦松、李劲堃、方向等,而更年轻些的岭南的艺术家市场还未成熟,需要长期培育。不过对于岭南艺术的市场前景,专家们认为极有可能会受到地域性的限制。

打破地域性的关键在于交流提高

近几年,当代岭南艺术在岭南以外的地区的曝光率大增,而主导者是当代岭南艺术研究院。这个机构主要从事当代岭南中国画的研究、策划、出版、展览等工作,每年与全国重要的学术机构合作策划大型的学术展览,出版包括杂志、报纸、画册等出版物,即时跟踪记录当代岭南中国画家的最新动态。从2013年至今,当代岭南艺术研究院已经在广州、北京、中山、山东、河南、台湾做了多个大型当代岭南作品展,9月份以后还会在山东和陕西做几个学术邀请展。2016年还计划于香港、江苏、北京、河南、云南、广州等地举行当代岭南大型展览和专题展览。

当代岭南艺术研究院的策展人许晓生认为当代岭南艺术是多元化的,并没有那么强的地域性。况且每个地方的艺术都会受当地的环境和生活影响,带有当地的审美倾向。据他了解,很多广州美院执教过的老先生接触过很多外来艺术,他们更注重开放精神,不主张提“岭南画派”,认为这种划分很狭隘,不主张地域性。比如作为当代岭南的领军人物,杨之光曾受到过徐悲鸿体系的影响,林墉也曾受到过吴昌硕、任伯年的影响,林丰俗、尚涛都带有北方的风格特征。而现在很多艺术家更是反感去评画派,那样容易产生门户之见,被条条框框束缚住,不利于艺术的交流发展。作为当代岭南艺术的研究、推广者,许晓生强调:“艺术重在互相交流借鉴,‘走出去才会有生命力。而对艺术家来说,只需要静下心来画好自己的画,纯粹些,避免在市场上花太多时间,提高艺术价值,至于好坏,留给历史去评价。”